放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

在日常生活中,每当胃部传来一阵隐隐的不适,或者消化系统传来一些“不对劲”的信号时,许多人内心都会升起一股隐忧。我们总习惯性地将持续性的烧灼感、饭后的胀满,或偶尔的消化不良归咎于饮食不当或工作压力。然而,在这份自我安慰中,我们忽视了一个更深层的恐惧:那些可能正在体内悄然发生的、涉及消化道内壁的实质性损伤。当我们真正感到腹部剧痛或排泄物出现异常时,往往意味着情况已发展到难以忽视的地步。

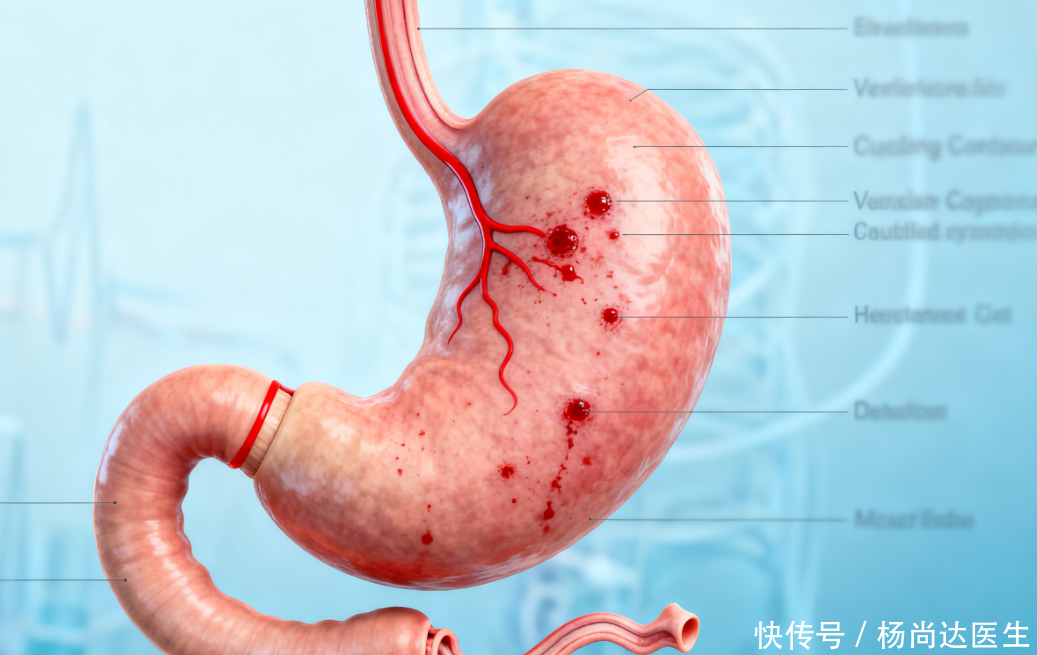

胃部“警报灯”:识别出血发生的四大关键迹象

首先,最直接也最令人不安的变化是消化道异常物的排出。若出血部位位于食管或胃的近端,或是出血量多且来势迅猛,个体极有可能直接出现呕血症状。这种呕吐物可能是鲜红色,表明出血点尚在活动且血液尚未完全接触胃酸;或者,它会呈现出深褐色、状如“咖啡渣”的形态,这表明血液在胃液中停留了一段时间,已被胃酸部分消化和酸化。

其次,需要关注的是排泄物的性状改变。当血液持续下行,流经悠长的肠道,血红蛋白里的铁元素会与肠道细菌产生反应。这使得粪便呈油腻、漆黑之态,散发特殊腥臭味,状如柏油,此现象即黑便或便血。

这一证据通常暗示着出血源位于胃部或十二指肠的上段,且出血过程相对持续或缓慢。第三个可能出现的信号源于患者对既往不适感的微妙感知变化。部分患者或许会察觉,原本慢性胃痛或消化不良的状况有所改变。疼痛感可能陡然加剧,令人难以忍受,此剧痛极有可能是活动性溃疡穿孔所致。

最后,体内容积的代偿反应构成了系统层面的反馈。当肠胃持续渗血造成血容量损失,身体为维持重要器官的供血,会启动一系列代偿机制,其中最常见的是全身性的虚弱和乏力感。这种疲惫感往往与日常劳累带来的倦怠感截然不同,它可能伴随着面色苍白、活动后心跳加速或者体位改变时短暂的头晕目眩,标志着身体已在应对显著的失血状态

那些不那么“显眼”的日常不适,会不会是出血的前兆?

胃出血的表征,并非局限于鲜血如注般涌出,或是呈现柏油样便。其表现形式实则更为多样,需细致甄别。在真正的溃疡形成或粘膜损伤尚未完全突破血管层时,身体会释放出一些较为隐晦的信号,它们是组织受损的早期预警。例如,那些长期存在、但程度不深的消化不良症状,若在没有明显诱因的情况下突然加重,或者您发现自己对某些食物的耐受性迅速下降,胃部饱胀感出现得更早,这些都提示着胃壁的防御屏障可能正在被削弱。此外,如果排除了贫血的常规原因(如月经或营养缺乏),但却持续出现无缘由的疲倦,这可能就是慢性、微小出血导致的铁元素长期流失的间接证据。

为什么呕血和便血,指向的胃出血部位可能不一样?

消化道出血的形态和路径,能够帮助我们初步定位出血源头的大致位置。若胃部出血极为剧烈,受重力影响与吞咽反射作用,血液或径直从口腔喷涌而出,呈现为呕血之态,情况危急需即刻关注。这种表现依赖于血液在胃内停留的时间。如果出血点位于贲门或胃上部,血液可能来不及被胃酸充分作用,因此是鲜红色或粉红色液体。如果出血点位于胃部的中下部,血液会与胃酸充分混合,氧化后形成咖啡渣样物。而黑便的出现,则意味着血液已经顺利通过了幽门,经过了小肠的漫长旅程,并在结肠内被细菌充分分解,这一过程的时间滞后性,使得黑便往往意味着出血源头位于胃部或十二指肠,而非结肠或直肠的急性损伤。

如果症状模糊,现代医学如何“探查”胃部的微小损伤?

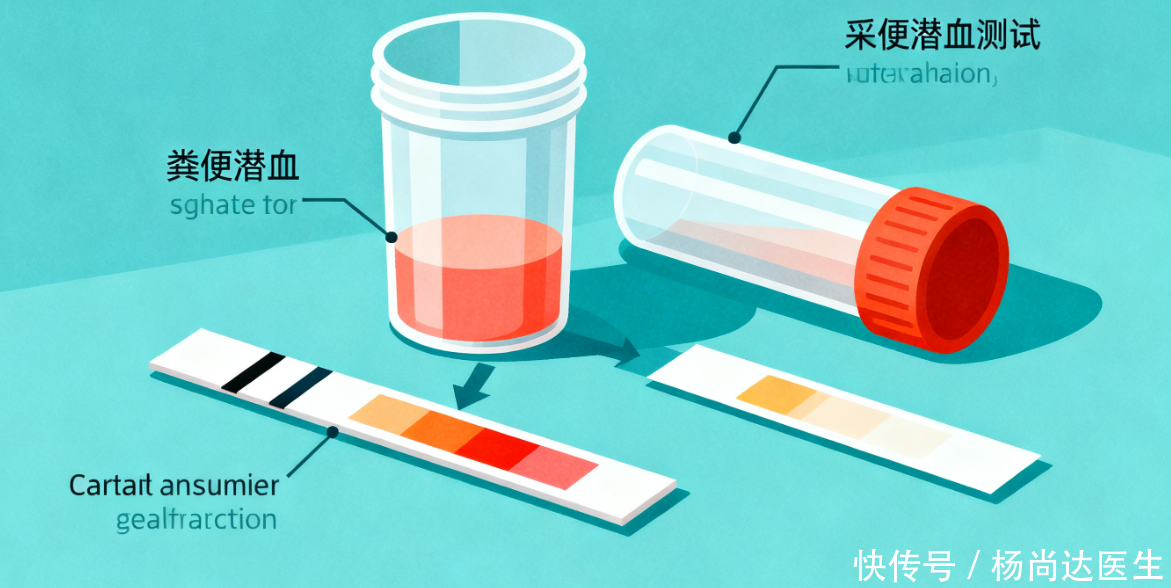

当疼痛和不适感不足以明确诊断,或患者对上述典型症状不敏感时,现代医疗技术提供了更精准的“透视”手段。在早期诊断手段中,胃镜检查堪称最为核心的工具。它凭借精准直观等特性,在疾病的早期筛查方面发挥着不可替代的关键作用,助力患者早发现、早治疗。通过一根带有微型摄像头的软管进入消化道,医生可以直接观察到粘膜是否存在炎症、糜烂、溃疡乃至正处于渗血状态的病灶点。对于那些尚未引起明显症状的微小病变,内镜检查能够精确地定位并进行止血处理。此外,非侵入性的实验室检查,如粪便潜血试验,可以检测到肉眼无法察觉的微量血液残留,这对于诊断无症状的慢性出血极具价值。

胃出血的早期识别,说到底是一场与时间赛跑的对身体信号的解读。我们不必过度恐慌于每一个胃部小信号,但也不能对那些持续存在的、或性质发生改变的不适掉以轻心。身体总会试图通过各种方式告知我们内部的动态平衡正在被打破,关键在于我们是否愿意放下对忙碌的执着,专注于倾听和正视这些“声音”。

配资天眼提示:文章来自网络,不代表本站观点。